旅行や勉強?に行った先で、古い燈籠や水鉢、石像などを集めて

みました。でも、ただ古けりゃ良いってもんでもありません。

やっぱり、姿、形が良く、品のある物がイイですね。

高さは目測、石質は推察です。アシカラズ。

韓国 慶尚北道の石造品です。

日本には、平安時代以前の燈籠が不完全のがいくつかしか

残っていません。仏教と共に渡来して来た石燈籠のルーツに

興味を覚えました。

参考までに

三国時代 ( 〜飛鳥時代終わり)

統一新羅時代(飛鳥時代終わり〜平安時代初め)約350年間

高麗時代 (平安時代初め〜室町時代中ごろ)約450年間

李朝時代 (室町時代中ごろ〜明治初め) 約500年間

|

|

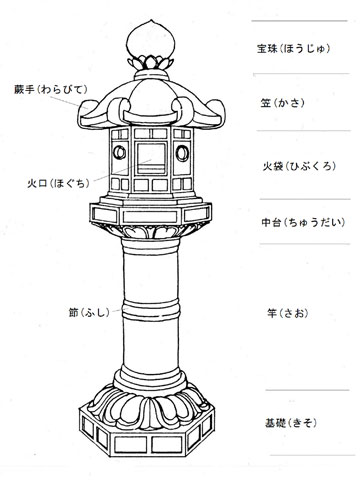

| 石燈籠の各部名称 |

|

|

| 奉化郡 |

|

|

鷲棲寺石燈

|

| 時代 |

統一新羅時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高7尺 |

形状 |

8角 |

| 所在 |

鷲棲寺 普光殿前 慶尚北道 奉化郡 物野面 皆丹里1 |

| 備考 |

竿、修復痕あり

現地案内板には、高麗時代初めの造成とあるが

あまり差はないが、三層石塔と同じ頃

統一新羅時代末867年頃の造成ではないか?

大きな火袋と笠の様な宝珠が特徴

|

|

|

|

|

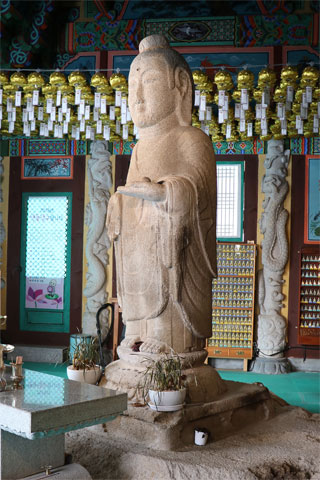

鷲棲寺石造毘盧遮那佛坐像

|

| 時代 |

統一新羅時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高4尺 |

形状 |

|

| 所在 |

鷲棲寺 普光殿内 慶尚北道 奉化郡 物野面 皆丹里1 |

| 備考 |

光背は、木造

三層石塔と同じ頃、統一新羅時代867年頃の造成か?

ただ、他の場所から持ち込まれたという説もあり

|

|

|

|

|

鷲棲寺石造毘盧遮那佛坐像台座

|

| 時代 |

統一新羅時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高3尺 |

形状 |

8角 |

| 所在 |

鷲棲寺 普光殿内 慶尚北道 奉化郡 物野面 皆丹里1 |

| 備考 |

中台8面に坐像

|

|

|

|

|

鷲棲寺三層石塔

|

| 時代 |

統一新羅時代 867年 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高12尺 |

形状 |

|

| 所在 |

鷲棲寺 寂黙堂横 慶尚北道 奉化郡 物野面 皆丹里1 |

| 備考 |

2、3層塔身、相輪後補

石塔の中から高さ9.5cmの舎利石盒(国立中央博物館蔵)が出土し

年代わかる

この三層石塔は、鷲棲寺の中でも高いところにあり

ここからの眺めがいい

|

|

|

| 栄州市 |

|

|

浮石寺無量寿殿前石燈

|

| 時代 |

統一新羅時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高10尺 |

形状 |

8角 |

| 所在 |

浮石寺 無量寿殿前 慶尚北道 栄州市 浮石面 北枝里148 |

| 備考 |

完存、さすがに国宝素晴らしい

火袋4面火口、4面菩薩像 |

|

|

|

|

浮石寺三層石塔前石燈部材

|

| 時代 |

統一新羅時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高5.5尺 |

形状 |

8角 |

| 所在 |

浮石寺 三層石塔前 慶尚北道 栄州市 浮石面 北枝里148 |

| 備考 |

基礎、竿、笠のみ

完存だと8尺燈籠に

国宝の無量寿殿前石燈より小ぶりでシンプル |

|

|

|

|

浮石寺醉玄庵石燈部材

|

| 時代 |

統一新羅時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高3尺 |

形状 |

8角 |

| 所在 |

浮石寺 梵鐘閣すぎて左側 慶尚北道 栄州市 浮石面 北枝里148 |

| 備考 |

三層石塔前石燈の火袋とは別物なのか? |

|

|

|

|

浮石寺幢竿支柱

|

| 時代 |

統一新羅時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高14尺 |

形状 |

|

| 所在 |

浮石寺 天王門前 慶尚北道 栄州市 浮石面 北枝里148 |

| 備考 |

蓮華文様を刻んだ竿受けの台座あり |

|

|

|

|

浮石寺石造釈迦如来坐像

|

| 時代 |

統一新羅時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高7尺 |

形状 |

|

| 所在 |

浮石寺 慈忍堂内中央 慶尚北道 栄州市 浮石面 北枝里148 |

| 備考 |

浮石寺の東の寺址から移す

光背はないが、台座の獅子などの彫刻が素晴らしい |

|

|

|

|

北枝里石造釈迦如来坐像 西仏

|

| 時代 |

統一新羅時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

像高3.4尺 台座高3.4尺 |

形状 |

|

| 所在 |

浮石寺 慈忍堂内左側 慶尚北道 栄州市 浮石面 北枝里148 |

| 備考 |

浮石寺の東側の山を越えた廃寺址にあったものを移す

台座8角 |

|

|

|

|

北枝里石造釈迦如来坐像 東仏

|

| 時代 |

統一新羅時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

像高3.3尺 台座高3.5尺 |

形状 |

|

| 所在 |

浮石寺 慈忍堂内右側 慶尚北道 栄州市 浮石面 北枝里148 |

| 備考 |

浮石寺の東側の山を越えた廃寺址にあったものを移す

西仏、東仏とも、同じ作り手 |

|

|

|

|

宿水寺址幢竿支柱

|

| 時代 |

統一新羅時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高13尺

|

形状 |

|

| 所在 |

紹修書院 入口右脇 慶尚北道 栄州市 順興面 内竹里158 |

| 備考 |

朝鮮時代の儒教の学校、紹修書院の入口に建っている

この敷地に統一新羅時代、宿水寺があった

慶州市内三郎寺址幢竿支柱に似ている |

|

|

|

|

宿水寺址石燈部材

|

| 時代 |

統一新羅時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高5.5尺

|

形状 |

8角 |

| 所在 |

紹修書院 蔵書閣前 慶尚北道 栄州市 順興面 内竹里152-8 |

| 備考 |

8角石燈の基礎、竿、笠

紹修書院の敷地内に

|

|

|

|

|

毘盧寺石燈部材

|

| 時代 |

高麗時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高3.5尺

|

形状 |

8角 |

| 所在 |

毘盧寺 梵鐘閣脇 慶尚北道 栄州市 豊基邑 三街里390 |

| 備考 |

8角石燈の基礎、竿、笠

|

|

|

|

|

栄州三街洞幢竿支柱

|

| 時代 |

統一新羅時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高14尺

|

形状 |

|

| 所在 |

毘盧寺 一柱門脇 慶尚北道 栄州市 豊基邑 三街里661-29 |

| 備考 |

支柱下部は荒く削っている

名称が毘盧寺幢竿支柱では、ダメなのだろうか? |

|

|

|

|

毘盧寺石塔

|

| 時代 |

統一新羅、高麗時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高10尺 |

形状 |

|

| 所在 |

毘盧寺 寂光殿前 慶尚北道 栄州市 豊基邑 三街里390 |

| 備考 |

8角石燈の笠、石塔の笠や台座など、複数の種類の部材で

くみあげている

ピカピカの新しい石塔よりこのお寺に合っている

|

|

|

| 慶山市 |

|

|

仏窟寺石燈

|

| 時代 |

統一新羅時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高8尺

|

形状 |

8角 |

| 所在 |

仏窟寺前庭 慶尚北道 慶山市 瓦村面 江鶴里5 |

| 備考 |

三層石塔の前に建っている

装飾のない火袋が破損しているが完存 |

|

|

|

|

仏窟寺石造立佛像

|

| 時代 |

高麗時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高8尺

|

形状 |

|

| 所在 |

仏窟寺薬師寶殿内 慶尚北道 慶山市 瓦村面 江鶴里5 |

| 備考 |

地上にある花崗岩の一枚岩の上に台座を彫刻し

その上に仏像を建てている |

|

|

|

|

嶺南大学石燈中台

|

| 時代 |

統一新羅時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

幅3尺

|

形状 |

8角 |

| 所在 |

嶺南大学博物館前庭 慶尚北道 慶山市 造永洞321 |

| 備考 |

8角石燈の中台 |

|

|

|

|

嶺南大学石燈基礎

|

| 時代 |

高麗時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

幅2.5尺

|

形状 |

|

| 所在 |

嶺南大学博物館前庭 慶尚北道 慶山市 造永洞321 |

| 備考 |

8角石燈の基礎

ホゾ穴径4寸 |

|

|

| 清道郡 |

|

|

雲門寺金堂前石燈

|

| 時代 |

統一新羅時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高8.6尺 |

形状 |

8角 |

| 所在 |

雲門寺 金堂前 慶尚北道 清道郡 雲門面 新院里 1789 |

| 備考 |

特徴は、中台と基礎の蓮弁の中の柏の葉の様な装飾

雲門寺石燈詳しくは

|

|

|

|

|

雲門寺毘盧殿前石燈

|

| 時代 |

統一新羅時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高9尺 |

形状 |

8角 |

| 所在 |

雲門寺 毘盧殿前 慶尚北道 清道郡 雲門面 新院里 1789 |

| 備考 |

金堂前石燈と様式、規模同じ |

|

|

| 漆谷郡 |

|

|

松林寺石燈

|

| 時代 |

高麗時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高8尺 |

形状 |

8角 |

| 所在 |

松林寺 大雄殿前 慶尚北道 漆谷郡 東明面 九徳里91-6 |

| 備考 |

竿後補、寄せ集めか?

松林寺石燈詳しくは

|

|

|

|

|

松林寺石燈基礎

|

| 時代 |

高麗時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

幅3尺 |

形状 |

8角 |

| 所在 |

松林寺 大雄殿前 慶尚北道 漆谷郡 東明面 九徳里91-6 |

| 備考 |

8角石燈の基礎 |

|

|

|

|

松林寺幢竿支柱

|

| 時代 |

統一新羅時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高9尺 |

形状 |

|

| 所在 |

松林寺 寺外 慶尚北道 漆谷郡 東明面 九徳里91-6 |

| 備考 |

1柱、片側だけ

寺の外、畑の中に |

|

|

| 星州郡 |

|

|

法水寺址幢竿支柱

|

| 時代 |

統一新羅時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高12尺

|

形状 |

|

| 所在 |

慶尚北道 星州郡 修倫面 |

| 備考 |

海印寺近くの畑の中に

|

|

|

| 高霊郡 |

|

|

池山里幢竿支柱

|

| 時代 |

統一新羅時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高10尺 |

形状 |

|

| 所在 |

慶尚北道 高霊郡 大伽耶邑 池山里3-5 |

| 備考 |

街中にポツンと二本の柱だけが残っている

とてもきれいな彫刻、全体に整っている |

|

|

|

|

| HOME|韓国北部|全羅北道|全羅南道|慶尚北道|慶尚南道 釜山 |

| 大邱|慶州中心|慶州郊外|慶州博物館 |

| 京都北|京都市|京都南|奈良市|奈良市外|大阪府|近畿 中部 |

| 滋賀県北部|東近江市|蒲生郡|滋賀県南部|中国 四国 九州|関東 東北 |

|

|

|