旅行や勉強?に行った先で、古い燈籠や水鉢、石像などを集めて

みました。でも、ただ古けりゃ良いってもんでもありません。

やっぱり、姿、形が良く、品のある物がイイですね。

高さは目測、石質は推察です。アシカラズ。

近畿(兵庫、和歌山) 中部(三重、岐阜、福井、石川)編です。 |

|

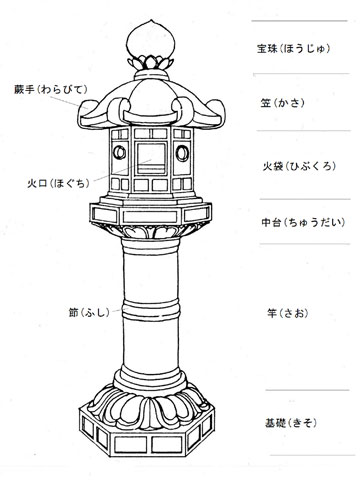

| 石燈籠の各部名称 |

|

|

| 兵庫 |

|

|

明楽廃寺石燈籠残欠

|

| 時代 |

奈良 白鳳時代 |

石質 |

凝灰岩 |

| 寸法 |

基礎径2尺 |

形状 |

8角 |

| 所在 |

六所神社となり薬師堂左脇 兵庫県西脇市明楽寺町1014 |

| 備考 |

基礎と笠が遺る

八葉素弁蓮華文様

鎌倉時代弘安8年銘の宝篋印塔あり |

|

|

|

|

長田神社石燈籠

|

| 時代 |

鎌倉時代 弘安9 1286年 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高7尺 |

形状 |

6角 |

| 所在 |

長田神社 本殿内左側 兵庫県神戸市長田区長田町3-1-1 |

| 備考 |

近づけず、格子の隙間から

宝珠後補、笠破損多く蕨手小さい、火袋に仏像

|

|

|

|

| 清薗寺石燈籠 (せいおんじ) |

| 時代 |

南北朝時代 貞和3 1347年 |

石質 |

凝灰岩 |

| 寸法 |

高8.3尺 |

形状 |

8角 |

| 所在 |

清薗寺 寺中央 兵庫県丹波市市島町下竹田68 |

| 備考 |

完存

基壇を入れると高さ9.4尺

石質のおかげで彫刻がクッキリ |

|

|

|

|

畑天満宮石燈籠 (はたてんまんぐう)

|

| 時代 |

南北朝時代 永和4 1348年 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高5.3尺 |

形状 |

4角 |

| 所在 |

畑天満宮 拝殿右脇 大阪府池田市畑3-15-8 |

| 備考 |

笠、中台、竿旧物

|

|

|

|

|

十二社神社石燈籠

|

| 時代 |

南北朝時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高8尺 |

形状 |

6角 |

| 所在 |

十二社神社 本殿手前左手 兵庫県美方郡香美町香住区由良235-1 |

| 備考 |

完存

竿も6角のせいか全体に角ばって見える

何も情報がなく訪問したが、行ってみてビックリ

滋賀県草津市の三大神社の石燈籠(鎌倉時代 正応4年 1291年)に

似ている |

|

|

|

|

天澤寺石燈籠

|

| 時代 |

室町時代 応永10 1403年 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高6尺 |

形状 |

4角 |

| 所在 |

天澤寺 入って左側 兵庫県川辺郡猪名川町木津寺垣内8 |

| 備考 |

宝珠後補、基礎埋まっている

中台側面花菱文様

この地方では珍しく4角石燈籠 |

|

|

|

|

住吉神社石燈籠

|

| 時代 |

南北朝時代 文和4 1355年 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高7.5尺 |

形状 |

6角 |

| 所在 |

住吉神社 兵庫県明石市住吉町中尾1031 |

| 備考 |

非公開、見学不可

福地謙四郎著『日本の石燈籠』に写真が掲載されている |

|

|

| 和歌山 |

|

|

相賀大神社石燈籠 (おうがじんじゃ)

|

| 時代 |

南北朝時代 正平10 1355年 |

石質 |

砂岩 |

| 寸法 |

高6尺 |

形状 |

6角 |

| 所在 |

相賀大神社 本殿前右手 和歌山県橋本市市脇2-7-8 |

| 備考 |

完存? 基礎後補か?

小ぶりだが、スタイル良い |

|

|

|

|

慈尊院石燈籠

|

| 時代 |

室町時代 応永8 1401年 |

石質 |

砂岩 |

| 寸法 |

高6.5尺 |

形状 |

6角 |

| 所在 |

慈尊院 弥勒堂前右端 和歌山県伊都郡九度山町慈尊院832 |

| 備考 |

完存、装飾も綺麗に遺っている |

|

|

| 三重 |

|

|

延寿院石燈籠 (えんじゅいん)

|

| 時代 |

鎌倉時代 徳治2 1307年 |

石質 |

凝灰岩 |

| 寸法 |

高7.5尺 |

形状 |

6角 |

| 所在 |

延寿院 本堂前 三重県名張市長坂755 |

| 備考 |

竿の形が変わっている

なかなか |

|

|

|

|

延寿院石燈籠(えんじゅいん)

|

| 時代 |

鎌倉時代 徳治2 1307年 |

石質 |

凝灰岩 |

| 寸法 |

高7.5尺 |

形状 |

6角 |

| 所在 |

延寿院 本堂前 三重県名張市長坂755 |

| 備考 |

風化防止処理が施され、創建当時の形、色に

時代がのった石燈籠ではなくなった

以前は、竿の形が変わっていて後補と思われたが

こけ、さびが無くなり、作りたてみたくなったら

違和感がなくなった

|

|

|

|

|

春日神社石燈籠

|

| 時代 |

南北朝時代 正平8 1353年 |

石質 |

凝灰岩 |

| 寸法 |

高5.5尺 |

形状 |

4角 |

| 所在 |

春日神社 拝殿前左手 三重県名張市矢川691 |

| 備考 |

宝珠後補

ごく普通の四角石燈籠だが、中台と火袋に特徴がある |

|

|

|

|

春日神社石燈籠中台左側

|

| 時代 |

南北朝時代 正平8 1353年 |

石質 |

凝灰岩 |

| 寸法 |

高5.5尺 |

形状 |

4角 |

| 所在 |

春日神社 拝殿前左手 三重県名張市矢川691 |

| 備考 |

中台側面を三区に分けて左からの格狭間、四つ目花菱文

獅子なのだろうか?犬の様な四つ足動物 |

|

|

|

|

勝手神社石燈籠 (かってじんじゃ)

|

| 時代 |

南北朝時代 |

石質 |

凝灰岩 |

| 寸法 |

高5.7尺 |

形状 |

6角 |

| 所在 |

勝手神社 本殿登る石段下左手 三重県名張市黒田1176 |

| 備考 |

宝珠後補、三重県石造美術(太田古朴著)では宝珠も揃っていたが..

小ぶりだが個人庭にはちょうどいい大きさ |

|

|

|

|

白山比め神社石燈籠 (しらやまひめじんじゃ)

|

| 時代 |

室町時代 元亀4 1573年 |

石質 |

砂岩 |

| 寸法 |

高7尺 |

形状 |

6角 |

| 所在 |

白山比め神社 本殿右手 三重県津市白山町川口7120 |

| 備考 |

完存、中台に特徴

中台厚く、側面装飾豊か |

|

|

|

|

観音寺跡石燈籠部材

|

| 時代 |

室町時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高4尺 |

形状 |

6角 |

| 所在 |

三重県伊賀市槙山 |

| 備考 |

観音寺跡(若王寺跡)と言われている鎌倉時代の宝篋印塔の傍に

竿、火袋なく笠大破しているが基礎、中台状態良く遺っている |

|

|

| 岐阜 |

|

|

長滝白山神社石燈籠

|

| 時代 |

鎌倉時代 正安4 1302年 |

石質 |

安山岩? |

| 寸法 |

高10尺 |

形状 |

6角 |

| 所在 |

長滝白山神社 拝殿前広場 岐阜県郡上市白鳥町長滝138 |

| 備考 |

完存

高さもあるし、中台も大きく迫力ある

石質のおかげで彫りもきれい |

|

|

|

|

館守神社石燈籠 (たちもりじんじゃ)

|

| 時代 |

南北朝時代 至徳3 1386年 |

石質 |

安山岩 |

| 寸法 |

高3.5尺 |

形状 |

6角 |

| 所在 |

館守神社 入って左手 岐阜県不破郡垂井町府中2525 |

| 備考 |

旧民安寺石燈籠

欠けた基礎、竿と中台、笠のかけらが遺っている |

|

|

| 福井 |

|

|

西福寺石燈籠

|

| 時代 |

室町時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高7.5尺 |

形状 |

6角 |

| 所在 |

西福寺 書院の庭 福井県敦賀市市原13-7 |

| 備考 |

宝珠後補

書院から庭におりて自由に見学できる |

|

|

|

|

羽賀寺石燈籠

|

| 時代 |

室町時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高7尺 基壇から高8尺 |

形状 |

6角 |

| 所在 |

羽賀寺 本堂前 福井県小浜市羽賀83-5 |

| 備考 |

中台以下旧物

本堂が再建された室町中期文安4年(1447年)頃に造られた物か? |

|

|

| 石川 |

|

|

琴柱(徽軫)石燈籠 (ことじ)模刻

|

| 時代 |

江戸時代 |

石質 |

花崗岩 |

| 寸法 |

高9尺 |

形状 |

6角 |

| 所在 |

兼六園 石川県金沢市兼六町1 |

| 備考 |

兼六園のシンボル、二代目、昭和の作品、雪見燈籠の変形

笠と足は岡山の北木石、火袋は兵庫県の本御影石

中台は香川県の庵治石、産地の違う3種類の花崗岩を使用 |

|

|

|

|

| HOME|韓国北部|全羅北道|全羅南道|慶尚北道|慶尚南道 釜山 |

| 大邱|慶州中心|慶州郊外|慶州博物館 |

| 京都北|京都市|京都南|奈良市|奈良市外|大阪府|近畿 中部 |

| 滋賀県北部|東近江市|蒲生郡|滋賀県南部|中国 四国 九州|関東 東北 |

|

|